尾張徳川家との関わり

現在の境内は、今から約300年前(江戸時代)に松平義行公(徳川家康公のひ孫で、徳川家光公の外孫にあたる)が、美濃高須藩の藩主として封ぜられるにあたり、松平家の菩提寺として全伽藍を城郭に見立てて改築されたものです。

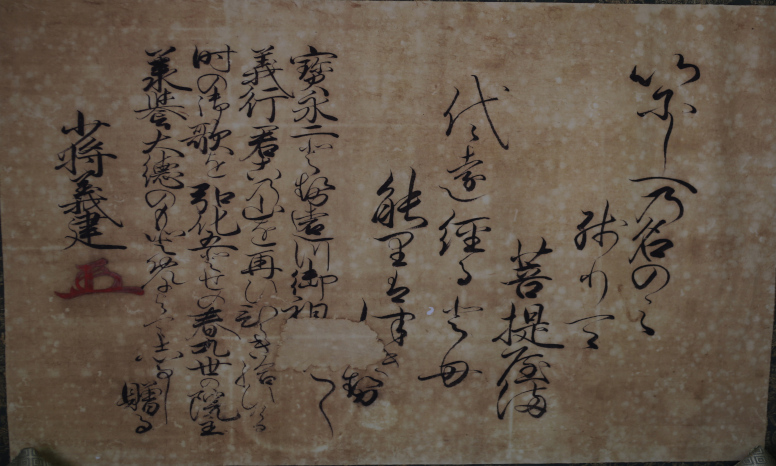

美濃高須藩松平家は石高三万石の小藩でしたが、御三家を除けば将軍家筆頭家門の家柄で、江戸城における格式も大大名と同格でありました。

これには理由があり、将軍家に跡継ぎが無い場合は、尾張家か紀州家が入ることになっていましたが、そこに適当な人が無い場合には高須松平家から尾張家に入り、そこから将軍家へ入るという将軍家の「おひかえ」の家柄であったからです。

美濃高須松平家は尾張藩主に後継者が絶えた場合に相続人を出す家柄であることから、尾張藩第8代宗勝(むねかつ)、第9代宗睦(むねむつ)、第14代慶勝(よしかつ)、第15代茂徳(もちなが)は美濃高須藩松平家出身の藩主です。

徳川一門の信仰霊場となった後、明治維新に至る160年間は一般庶民の登山参詣は禁止されていました。